Procede del latín apricus. Válido para prendas y lugares, es el uniforme de los exhibicionistas.

Me gusta esta palabra porque es algo más que un gesto, porque señala intención y disposición de hacer algo sin necesidad de decir ni una palabra. Tiene su origen en el árabe hispano al-adhaman, (garantía) y dhaman, que sería «seguridad» o «garantía». Cuando una persona trataba de reemplazar dicha garantía, apelaba a promesas que acompañaba por gestos ampulosos. Así, el significado de ademán fue cambiando hasta asociarse a los movimientos que realiza un individuo para transmitir un mensaje o dar a entender algo.

Este término me gusta mucho; por su sonoridad, y por su precisión. Me he dado cuenta de, aunque esté en todas las aceras, no mucha gente lo conoce. Cuando le he dicho a alguien: «Cuidado, no metas el pie en el alcorque», me han mirado como si viniera de Marte. «Alcorque» me gusta, pero también «alcornoque», de significado tan distinto.

Viene del árabe hispánico al‘aǧamíyya. Son los textos que los moriscos (musulmanes de España convertidos al cristianismo voluntariamente o no) escribían en lengua romance pero con caracteres árabes. No quedan más de doscientos manuscritos. Se aplica también a los textos judeoespañoles transcritos con caracteres hebreos.

Del italiano arabesco, y este del árabe arabo. Se refiere a los exuberantes adornos geométricos vegetales que aparecen en muchas construcciones árabes. A partir de ahí, es también una posición de ballet clásico (relativamente fácil y muy vistosa) y toda línea sinuosa que se entrecruza, como el humo del puro que se está apretando aquí Orson Welles.

Y también el colorete de pómulos como los de la estupenda Christina Hendricks.Puede que provenga de arruborar, y que este derive de ‘rubor’, que viene del latín rubius que a su vez significa «de pelo claro que tiende a rojizo».

Del griego ataraxía. Literalmente «ausencia de turbación». En principio se refiere a la disposición del ánimo propuesta por Demócrito y desarrollada por los epicúreos, estoicos y escépticos, según la cual una persona alcanza la felicidad mediante la disminución de las pasiones y deseos que puedan alterar el equilibrio mental y corporal. Hoy en día, fuera del ámbito filosófico, se utiliza como sinónimo de imperturbabilidad o serenidad, se la considera la capacidad de mantener la calma ante toda adversidad.

Procede del verbo «atolondrar» que es otra forma, y muy bonita de decir «aturdir». Me gusta la musicalidad de esta palabra, que suene como una campana que hace «tolón, tolón». Por su similitud fonética con «alondra» me hace recordar una escena silvestre, me imagino a alguien aturdido, perdido en sus pensamientos en mitad del campo, con vacas pastando y pajarillos revoloteando a su alrededor. Sin embargo, todo eso solo está en mi cabeza. La realidad no es nada bucólica y el significado de atolondrado está lejos de ser una apelativo cariñoso: el atolondrado tiene a gala la falta de prudencia, de precaución, de atención producida por su incapacidad de reflexionar o por su costumbre de ceder a los primeros impulsos sin examinar las consecuencias de sus actos. En la infancia y en la juventud el atolondramiento puede tener alguna excusa. En la edad madura, no, excepto si eres Phoebe en Friends. Curiosamente, constantemente somos testigos de que el atolondramiento es el estado natural de gente que ha hecho carrera política y ha llegado a cargos de la máxima responsabilidad en primeras potencias mundiales.

La aurora boreal, ese extraordinario fenómeno natural que se manifiesta como un espectáculo de luces en el cielo, no es rosada, sino que contiene tonos verdosos, azules y amarillos. Hay quien prefiere «alba» a «aurora», son términos casi iguales, según la RAE, el alba es la «primera luz del día antes de salir el sol». En mi cabeza, la aurora es «de dedos de rosa» que decía Homero en la Odisea y, el alba tiene rayos de luz blanca, quizás porque «albo» es un sinónimos de ese color.

Según la RAE puede provenir del árabe lazawárd, pero también del persa, laǧvardo lažvard, y este del sánscr. rājāvarta «rizo del rey». A mí esto último me sorprendió e indagando un poco descubrí que es por que la Bhagavad-gītā, el importante texto sagrado hinduista, lleva ilustraciones en las que aparece el avatar Krishna en azul. A mí me gusta mucho por su sonoridad, es dulce, estimulante, casi musical y muy distintos de los blue, bleu, blau, tan fríos, de otros idiomas. Me quedo con azul, y azurro en italiano, más luminoso y veraniego, aunque eso tal vez sea por causa de Celentano.

Es una adquisición relativamente reciente en castellano. Entró en el DRAE en la edición de 2001, antes se consideraba un galicismo, si bien su uso estuvo ya muy extendido durante todo el siglo XX. La bonhomía es la sencillez unida con la bondad en el carácter y las maneras. La voz, presente en francés desde principios del XVIII, deriva de bonhomme (siglo XII), formado de bon (bueno) y homme(hombre). La bonhomía es a lo que todos deberíamos aspirar. Sí, es exactamente George Bailey el personaje que interpreta James Stewart en Qué bello es vivir.

«Bonito» es un diminutivo de «bueno» (algo con un valor positivo ya que resulta agradable, útil, satisfactorio o importante) que ya se usaba en 1385, según recoge el Nuevo diccionario histórico del español de la RAE. Se usa para referirse a algo bello o hermoso. En el lenguaje coloquial, «bonito» puede ser un vocativo afectuoso o sarcástico para dirigirse a otra persona, o un adjetivo irónico para definir algo como impropio, inadecuado o desagradable: «Bonita escena has montado, cariño». También para referirse algo que no es nada desdeñable «El editor le adelantó un bonito anticipo a ese autor casi desconocido». Bonito es una palabra simplísima, y un adjetivo precioso y preciso. Me gusta «bonito». También el pescado, sobre todo si es del norte.

Me encanta esta palabra, porque tiene cierto regusto a «villano», al archienemigo del héroe. Proviene del italiano Canaglia. Canalla es quien actúa de una manera reprobable desde el punto de vista ético. El que pega a un niño, golpea a un animal, estafa a un anciano o comete una felonía (bonita palabra también). La acción del canalla (la «canallada») no siempre constituye un delito. De hecho, las mayores canalladas las cometen fondos de inversión buitres, fabricantes de armamento y gestores sin escrúpulos y nadie puede hacer nada al respecto. «Canalla» tiene una segunda acepción: «jauría o grupo de perros». En catalán, y en femenino, la canalla, es el vocablo que se utiliza cariñosamente para referirse a la chiquillería, tal vez porque los niños son a veces tan ruidosos como una jauría de perros.

Es una palabra hermosa porque su sonoridad nos recuerda al sonido que provoca. Además, se asocia a gato, a cuento infantil, a melodía y armonía. Proviene del occitano cascavel, y este diminutivo del latín vulgar cascabus ‘olla’.

Proviene del latín complicitas, que podría traducirse como «asociación para cometer un crimen». Se compone de con «todo, junto», plexus «entrelazado» que también da «complejo». Se le añade el sufijo -dad «cualidad». Es, por tanto, la cualidad de estar entrelazados. Mantiene su origen delictivo y como tal aparece en la segunda acepción del DRAE: «participación en crimen o culpa imputable a dos o más personas». Aunque se utilice también en el sentido de camaradería, implica cierta intimidad . Si hay complicidad, hay una comprensión entre dos o más personas que escapa al resto del mundo.

Es muy gráfico, nos vemos abriendo un regalo, haciendo que lo que está enlazado –o atado o unido– deje de estarlo. Aunque más bien es al revés, ¿no? El desenlace une acontecimientos que parecían desligados y les da un fin común. En el desenlace se resuelve la trama, todo cobra sentido. Hasta la muerte, por eso también se utiliza eufemísticamente para hablar del fallecimiento de una persona. Eso sí, la muerte, como desenlace de la vida, es poco sorprendente, ya que, antes o después, todos acabamos de la misma forma.

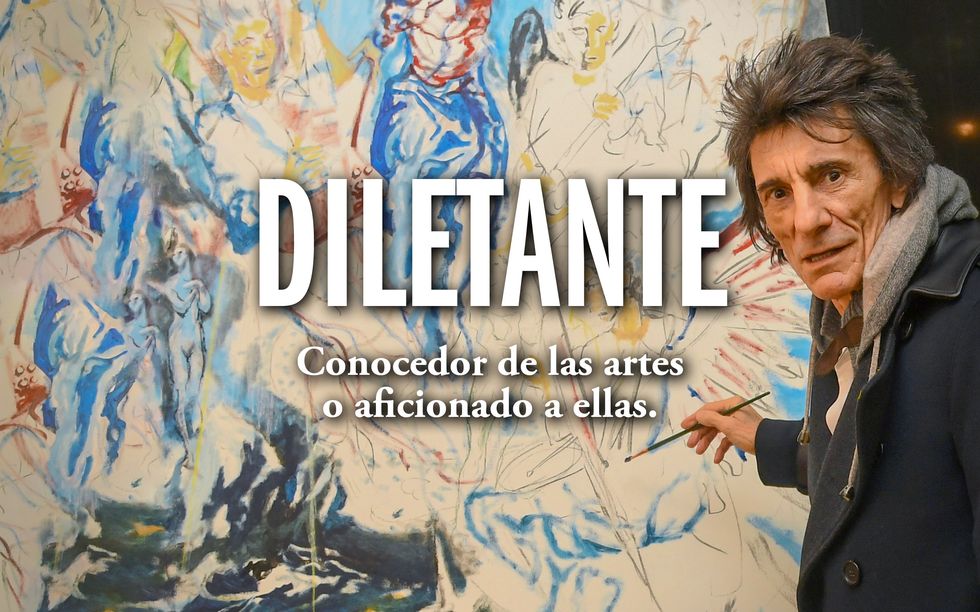

A Ron Wood le encanta la pintura, y espero que la admiración sea mutua. En cualquier caso, es un diletante, del italiano dilettante y antes del latín delectara, «agradar, deleitarse»: Un conocedor de las artes o aficionado a ellas, de manera superficial o no.

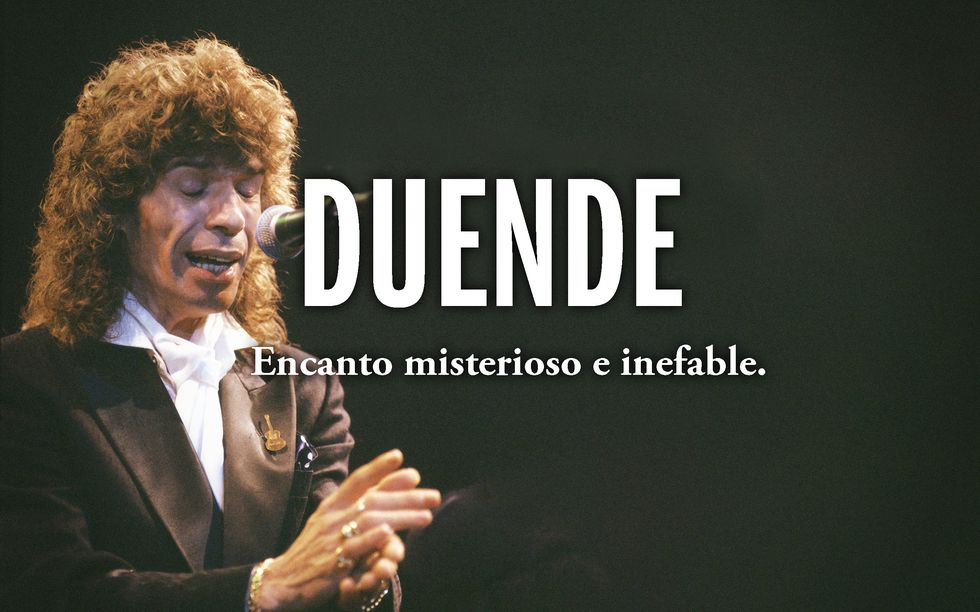

En su primera acepción es un espíritu fantástico, con figura de viejo o de niño en las narraciones tradicionales, que habita en algunas casas y causa en ellas trastorno y estruendo. Proviene de «dueño de» la casa… Es el alma del flamenco. Federico García Lorca ya explicaba en 1933 en su conferencia «Teoría y juego del duende»: «El duende es un poder y no un obrar, es un luchar y no pensar. Yo he oído decir a un viejo maestro guitarrista: ‘El duende no está en la garganta; el duende sube por dentro desde la planta de los pies’. Es decir, no es cuestión de facultad, sino de verdadero estilo vivo; es decir, de sangre; es decir, de viejísima cultura, de creación en acto”.

Desprendimiento de burbujas gaseosas a través de un líquido. Por su similitud, también significa: «Agitación, ardor, acaloramiento de los ánimos».

Proviene del griego ephémeros «que solamente dura un día», derivado de epi«alrededor» y heméra ‘día’. A la misma familia etimológica griega pertenecen «efeméride» (acontecimiento notable que se recuerda en cualquier aniversario) y «hemeroteca» (biblioteca de publicaciones diarias).

El término «elocuencia» proviene de la raíz latina loqu o loc, que significa «hablar». Así, ser elocuente es tener la capacidad de ordenar las ideas y articularlas de tal manera que sea resulte agradable y de gran poder de persuasión. El concepto de elocuencia surgió en la antigua Grecia, donde la elocuencia era considerada la forma más elevada de la política. Cuanto más elocuentes, más seguidores se agenciaba uno, según la terminología influencer que tanto gusta hoy en día.

Viene, como es lógico, de «en sí mismo». De cuando te refugias en ti mismo, en tus pensamientos y te aíslas de todo lo que sucede a tu alrededor. No es un verbo defectivo, o sea, se conjuga en todos los tiempos y personas, pero sí que, en mi opinión, tiene un defecto. Si uno se ensimisma, centrado en sus pensamientos, ¿no tendría que ser «enmimismarme» cuando soy yo la que me abstraigo, o «entimismarte» cuando eres tú el que estás a lo tuyo? Bueno, dejaremos que la tercera persona sea la que cargue con todo el peso de los pensamientos de todas las demás.

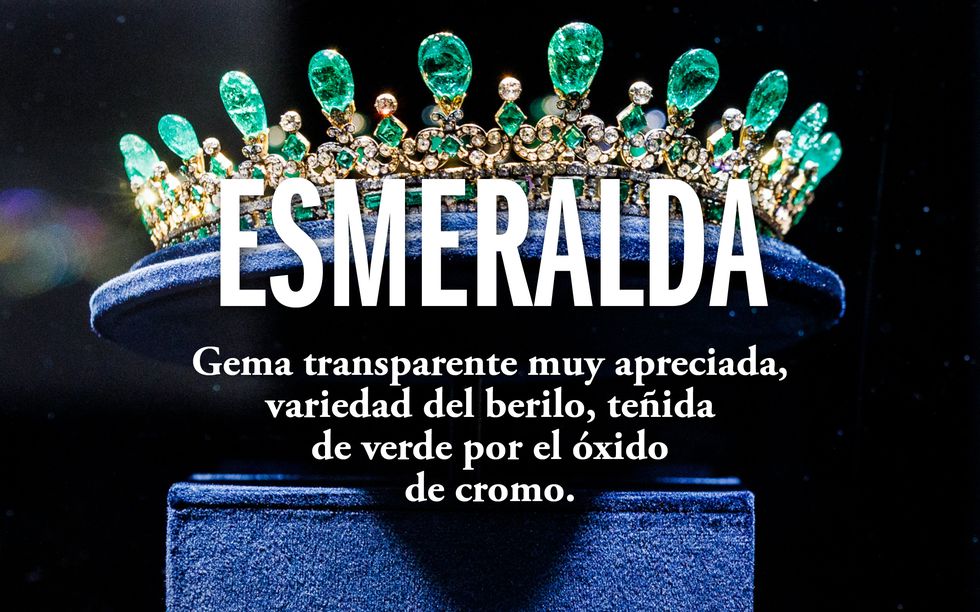

Nos ha llegado a través del francés esmeralde, y este del griego smáragdos. El nombre da para barcos tan grandes que son como icebergs desgajados de la primera línea de playa de Gandía, para dar nombre a la amada de Quasimodo, a la bella Irlanda y al color de mis ojos.

Gentileza procede de la palabra latina gentil, que significa amable o delicado. Por tanto, la gentileza es la virtud de ser amable, ya que el sufijo -eza expresa siempre cualidad. Pero «gentil» tiene otra acepción: entre los judíos, es como llaman a una persona o una comunidad que profesa otra religión distinta del judaísmo. Eso es porque «gentil» es también la traducción del término de goy en hebreo (gens gentisen latín) que significa «nación» en deferencia hacia aquellos que no forman parte del pueblo judío.

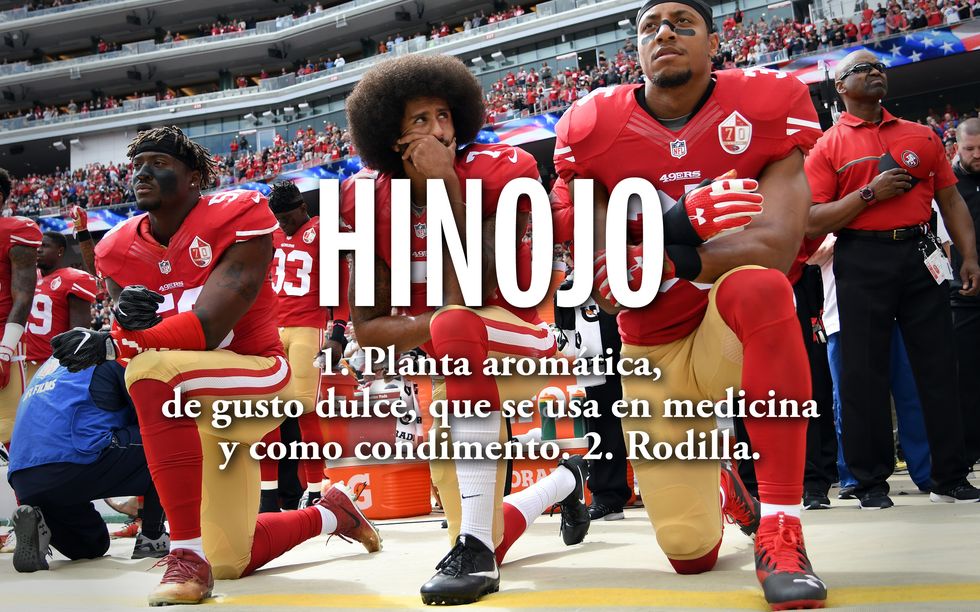

Esta palabra que tan bien suena si la susurras tiene dos orígenes. La planta aromática viene del latín fenuculum, diminutivo de heno. A «rodilla» llegamos desde genuculum, diminutivo de «rodilla».

Colin Kaepernick se puso de hinojo, en singular, o sea, con una sola rodilla en el suelo, mientras sonaba el himno nacional en un partido de la NFL en 2016. Fue una bonita forma de protestar por la opresión que sufre «la gente negra y la gente de color (sic)» en Estados Unidos.

Muchas personas creen que es siempre un término negativo, pero no siempre es así. Según recoge María Moliner en el Diccionario de uso del español, «inefable» (del latín ineffabílis) es un adjetivo que significa «de tal naturaleza o tan grande que no se puede expresar con palabras. Indecible. Aplicado a «alegría, delicia» y palabras de significado semejante, se usa hiperbólicamente. Inexpresable».

El término iris tiene su origen etimológico en la palabra griega íris que significa arcoíris, y que también es el nombre de la diosa Iris en la mitología griega: personificación del arcoíris y mensajera de los dioses que dejaba una estela de colores luminosos tras su paso. Así la iridiscencia es la cualidad de ser como el arcoíris, lleno de colores, como las pompas de jabón, las alas de mariposa y algunos escarabajos. ¿A que es bonito? Los productos de belleza basados en nanopartículas usan ingredientes con propiedades ópticas controlada para obtener una disminución de las arrugas gracias a que difunden la luz en todas las direcciones. Así pues la iridiscencia puede hacer que nos veamos más jóvenes, aún más bonito.

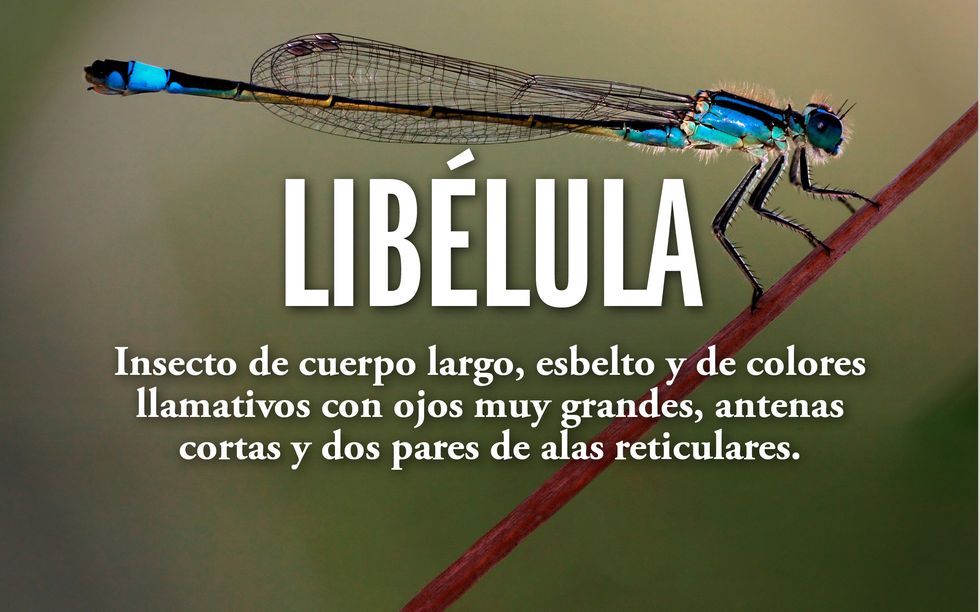

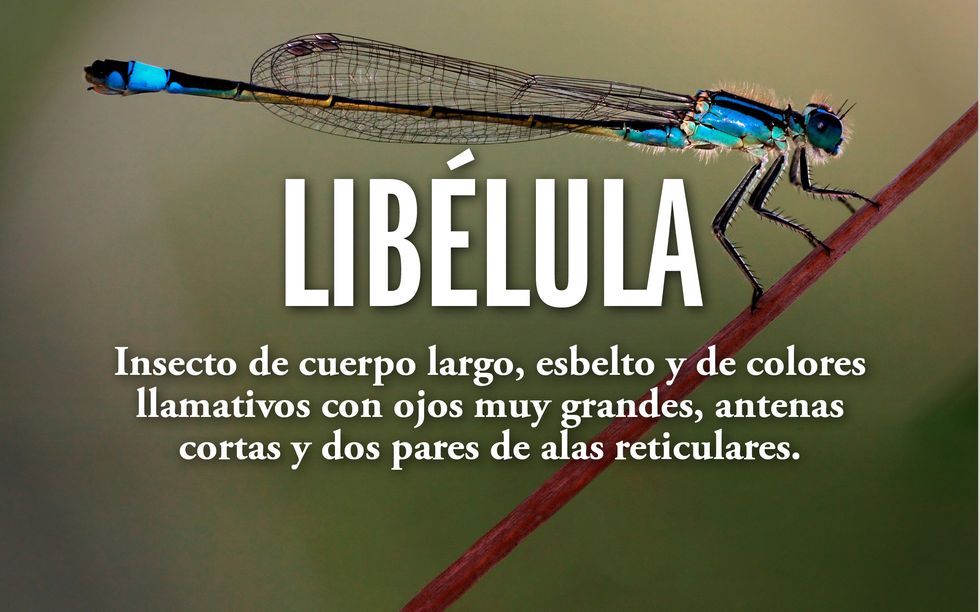

Esta palabra viene del latín libellula, diminutivo de libella, «balanza» porque se mantiene en equilibrio en el aire. Me gusta más si la repito muchas veces: Libélula, libélula, libélula.

Fue una palabra acuñada en 1884 por el físico alemán Eilhard Wiedemann (1852-1928). Proviene del latín lumen (genitivo luminis) «luz» (de la forma sufijada de la raíz *leuk– «luz, brillo») + el sufijo -escencia, «aquello que constituye la naturaleza de las cosas, lo permanente e invariable de ellas».

La palabra «malicioso» viene del latín malitiosus y significa «que es muy perjudicial o dañino». Tiene dos significados: «Se dice de la persona que asigna mala intención a dichos o hechos ajenos», o sea, al que piensa mal de otros. También se llama malicioso al que posee malicia, «el que hace pasar por buenas sus aviesas intenciones». Como «canalla» antes, en mi cabeza «malicioso», también tiene algo de villano de ficción. Si de niña no hubiera leído tanto, estas palabras no estarían en esta lista, pero no puedo evitar sentir una oleada de emoción romántica al escuchar esas palabras que me llevan a la infancia, no a mis vivencias, sino a las que devoraba en libros y películas.

Dulce, suave, delicado y tierno en el trato o en la manera de hablar. Esa es su segunda acepción, la primera es más literal. «Que tiene miel o es parecido a ella en sus propiedades» y es literal porque proviene del latín mellifluus «que destila miel».

Según el Diccionario de Santiago Lorenzo, publicado por Letras Corsarias a partir de sus libros y entrevistas, como esta que le hice hace unos días. En Las ganasaparece por primera vez el término: «Gorrinillos que se emocionan con las folclóricas, que lloran en el fútbol y en los telemaratones. Que votan a líderes con salero con cojones, valores predilectos de los lisiados de la vida que parecen necesitar que sus candidatos les roben (…) Al estamento de los del beriberi mental le llamaron la mochufa». Genial. No obstante, a mí me gusta especialmente esta acepción: «ser mochufa es creerse que Ana Rosa no se está riendo en tu cara cuando se emociona».

Aunque el término (aún) no está recogido por la RAE, ya hace referencia a ella en el ejemplo de «pulmonante», otro neologismo lorenziano: «La mochufa era estomagante y esofagante y pulmonante por vocación, cardiante por lerdez pura y por mandato del emperador del desquicie». Cómo me gusta este autor.

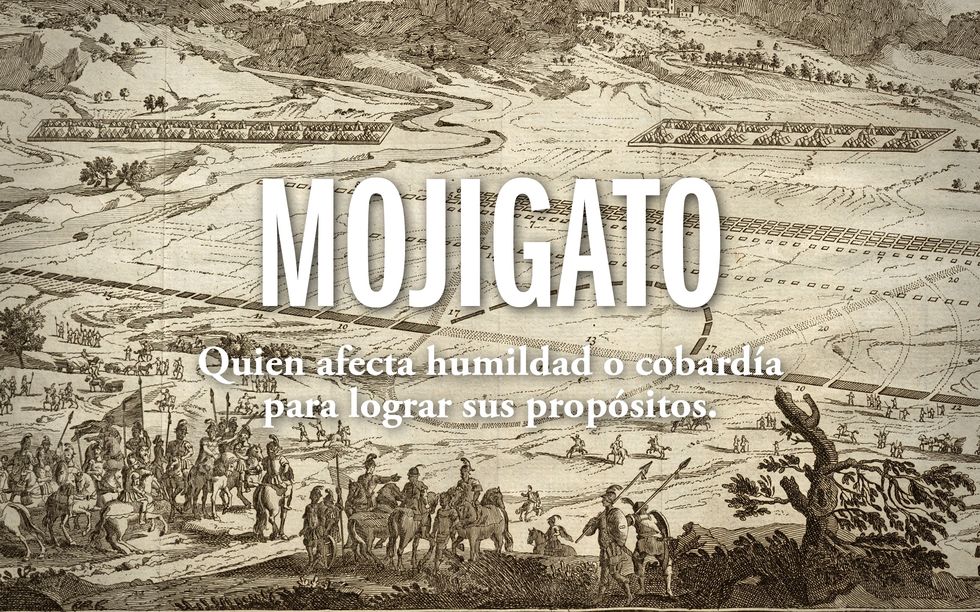

Se llama mojigato a quien se hace el humilde para lograr sus propósitos, al que se escandaliza con facilidad por las costumbres o los actos ajenos o al que da muestras de una moral o virtud exageradas, que está lejos de tener.

«Mojo» era una forma castiza de nombrar al gato, así que mojigato es como llamar a alguien gato por partida doble, en alusión a las dos caras opuestas que se atribuyen al carácter del felino: por un lado, es suave, dulce y juguetón, por otro, todo un depredador.

La imagen de arriba es, lo habrás adivinado, la disposición previa a la batalla de Cannas. Aníbal fingió debilidad para ocultar su fortaleza. Puso en el centro de su formación a su infantería menos de fiar. Cuando los romanos apretaron, no aguantaron. Retrocedieron, y así las legiones, al avanzar, quedaron rodeadas por los cartagineses y fueron derrotadas.

Procede del latín morigerare, que significa «tratar de complacer». Como Pocholo, educado en los mejores colegios, aristócrata, economista, empresario y lo que quiera. Además de bien criado, y con magníficas costumbres, si algo pretende es complacer.

Es originaria de Bolonia, donde se condimenta tradicionalmente con pimienta. Hay variantes con pistacho, mirto, nuez moscada, coriandro, aceitunas… aunque mi favorita es la que tiene la cara de Mickey Mouse.

Vino. Dulce. Si te emborrachaste con él de adolescente te va a costar repetir, y eso que el bueno es buenísimo. Significa también, como casi todas las palabras en español, «tonto», «pazguato».

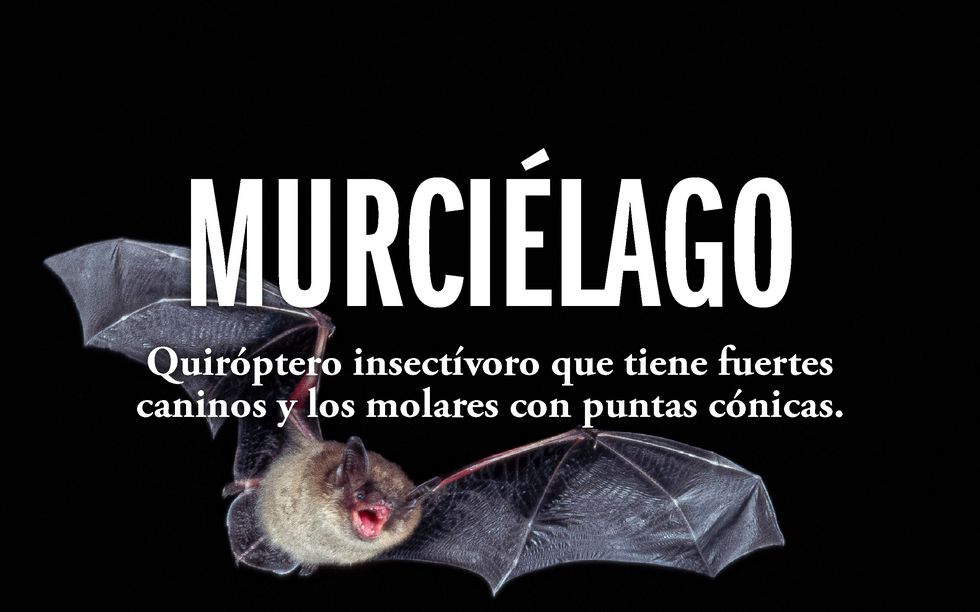

No podía faltar, porque es una palabra que contiene las cinco vocales, porque es un animal muy simpático y porque nos gusta Batman. Su traducción al italiano, pipistrello, nos parece también preciosa; no así en catalán: ratpenat, formado de rat(«rata») y penat («alado»).

La palabra nostalgia proviene del griego nostos «regreso» y algos «dolor». Es, por tanto, el dolor que causa el regreso cuando aún no se ha concretado. La nostalgia es una tristeza melancólica que surge por el recuerdo de una pérdida, lo que los gallegos llaman morriña, otro término que ha calado en el resto de la península. Suele darse cuando estamos lejos del hogar y echamos de menos a pareja, familiares o amigos. También se siente nostalgia hacia los seres queridos ya fallecidos.

No era demasiado dinero, por eso significa para nosotros también «pequeña cantidad con la que se contribuye para un fin determinado». En la Grecia clásica se ponía un óbolo bajo la lengua de los muertos para que pudieran pagar a Caronte el viaje en barca de su alma hasta el Hades.

Es una de las palabras más cortas y bellas del español, y proviene del árabe Insha’Allah «si Dios quiere».

Soy fan de los palíndromos desde siempre, crear palíndromos, que es como el capicúa de los números pero en palabras, me ha fascinado desde la niñez. Por eso me emocioné cuando leí que los padres del protagonista de Los asquerosos de Santiago Lorenzo eran palindromistas. Hay palíndromos clásicos como «Dábale arroz a la zorra el abad», largos, largos, como «Adivina ya te opina, ya ni miles origina, ya ni cetro me domina, ya ni monarcas, a repaso ni mulato carreta, acaso nicotina, ya ni cita vecino, anima cocina, pedazo gallina, cedazo terso nos retoza de canilla goza, de pánico camina, ónice vaticina, ya ni tocino saca, a terracota luminosa pera, sacra nómina y ánimo de mortecina, ya ni giros elimina, ya ni poeta, ya ni vida», de Ricardo Ochoa, Pero también hay palíndromos groseros y políticamente incorrectos como «A la gorda, drógala». El término proviene del griego palin dromein, «volver a ir hacia atrás».

Dice el escritor Alfred López: «En realidad el denominar ‘papirotazo’ (o ‘papirote’) a ese tipo de golpe proviene del lugar de la anatomía en el que originalmente se daba ese tipo de golpe: el papo o papada, la parte que se encuentra entre la barbilla y el cuello».

En su libro Todas las almas, Javier Marías se inventa una anécdota muy graciosa: «Así, ante preguntas que se me antojaban tan malintencionadas y absurdas como cuál era el origen de la palabra «papirotazo», no tenía inconveniente en ofrecer respuestas todavía más absurdas y peor intencionadas. —Papirotazo, en efecto. A este tipo de golpe propinado con el dedo índice se lo llama así porque era de este modo como se golpeaban los papiros hallados en Egipto a comienzos del siglo XIX para probar su resistencia y empezar a determinar su antigüedad. Y al ver que nadie reaccionaba violentamente ni a nadie se le ocurría argüir que un solo papirotazo habría convertido en confetti cualquier papiro dinástico, sino que los alumnos tomaban nota y el colega inglés —aturdido sin duda por la grosera sonoridad de la palabra y tal vez embriagado por la repentina visión de un Egipto napoleónico— aprobaba mi explicación (‘¿Lo oyen ustedes? Papirotazo viene de la palabra papiro: pa-pi-ro, pa-pi-ro-ta- zo’), aún encontraba valor para insistir y completar la falsedad con una nota erudita: —Es por tanto una palabra bastante reciente, que se asimiló a la más antigua capirotazo, como también se llama a este golpe doloroso y vejatorio —y hacía una pausa para ilustrar el vocablo con un papirotazo al aire—, por ser el mismo que se acostumbraba propinar a los penitentes encapuchados durante las procesiones de Semana Santa, en la punta de sus capuchas o capirotes, para humillarlos. Y mi colega siempre aprobaba (‘¿Lo oyen ustedes? Ca-pi-ro-te, ca-pi- ro-ta-zo’». Qué grande fue siempre Marías y qué hueco ha dejado con su partida.

Es una palabra que procede de un vocablo latino paene (“casi”) y umbra(“sombra”). Se trata, por lo tanto, de la sombra débil que existe entre la luz y la oscuridad y que impide percibir dónde empieza una y acaba la otra. Es una oscuridad atenuada, una zona intermedia entre la luz y la sombra, en la que la fuente lumínica está parcialmente bloqueada, a diferencia de lo que sucede en la oscuridad total, cuando no hay ninguna luz. Por eso la penumbra permite advertir ciertas formas y hasta colores, aunque no posibilita que se vea con claridad. En sentido figurado significa «vaguedad, indeterminación». En astronomía, se denomina «penumbra» a la sombra parcial que hay entre los espacios enteramente oscuros y los enteramente iluminados. A mí, me gusta porque es una palabra que da sensación de frescura reparadora, algo más que necesario cuando se suceden las semanas sin bajar de 40 ºC.

Todos conocemos la palabra archipiélago, para referirnos a un grupito de islas, término cuyo origen también tiene su gracia: Antiguamente la palabra archipielagus significaba «Mar principal» y hacía referencia al mar Egeo por ser un mar (Piélagus) densamente poblado de islas. En el italiano, comenzó siendo el nombre propio para el mar Egeo desde 1268. Más adelante, el uso pasó a referirse con él solo a las islas del Mar Egeo. Desde ese momento, se utiliza para hablar de cualquier grupo de islas.

Cómo no me va a gustar esa palabra, si es uno de los calificativos que me calzan en mi bio de Esquire. Yo veo muy pizpireta, por ejemplo, a Cyndi Lauper en el videoclip de «Girls Just Want to Have Fun». Aunque para mí tiene connotaciones positivas, habrá gente para la que no.

Esta hermosa palabra está formada por el verbo platicar, que significa «conversar», y el sufijo -dera, que desde México hasta Canarias, pasando por Centroamérica y el Caribe, designa «acciones continuadas, intensas o repetidas».

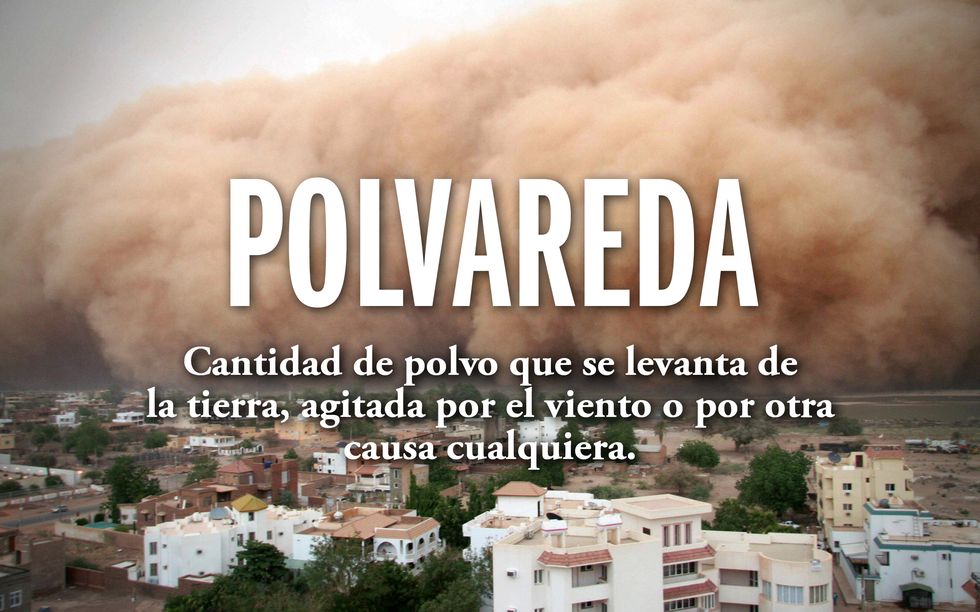

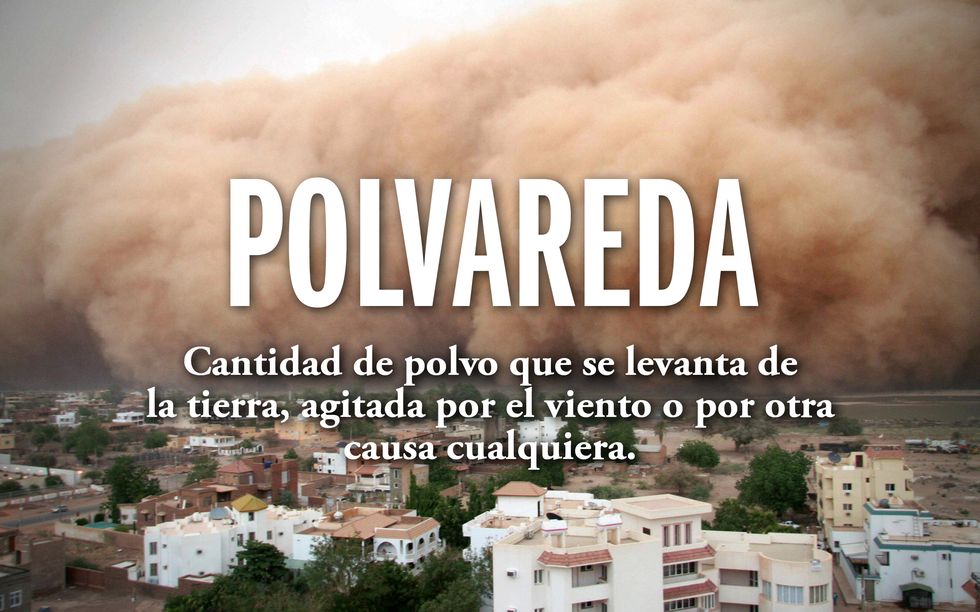

«Con la grande polvareda / perdieron a don Beltrán». Esta frase del romance La muerte de Don Beltrán nos acompaña a los hispanohablantes desde quizá el siglo XVI. La usamos, cada vez menos, como advirtiendo de que si te enfrascas en exceso en algo, quizá pierdas algo valioso sin advertirlo a tiempo. ¿Cómo acabó lo de don Beltrán? Lo cuenta, aquí, Ramón Menéndez Pidal.

Originalmente, «Pieza de la arnés destinada a cubrir el muslo». Proviene del catalán cuixot y este del latín coxa, cadera.

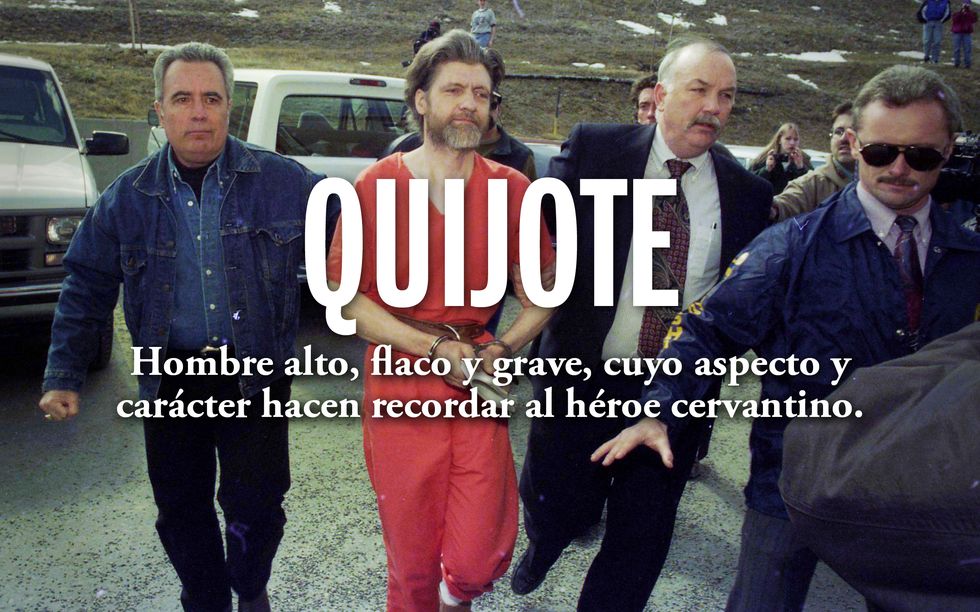

La acepción que alude a Don Quijote de la Mancha nos vale para gente como Fernando Fernán Gómez, Leyva ni de coña, no basta con ser delgado, quizá Unabomber, que al final algo de razón va a tener con eso de que «La Revolución Industrial y sus consecuencias han sido un desastre para la raza humana».

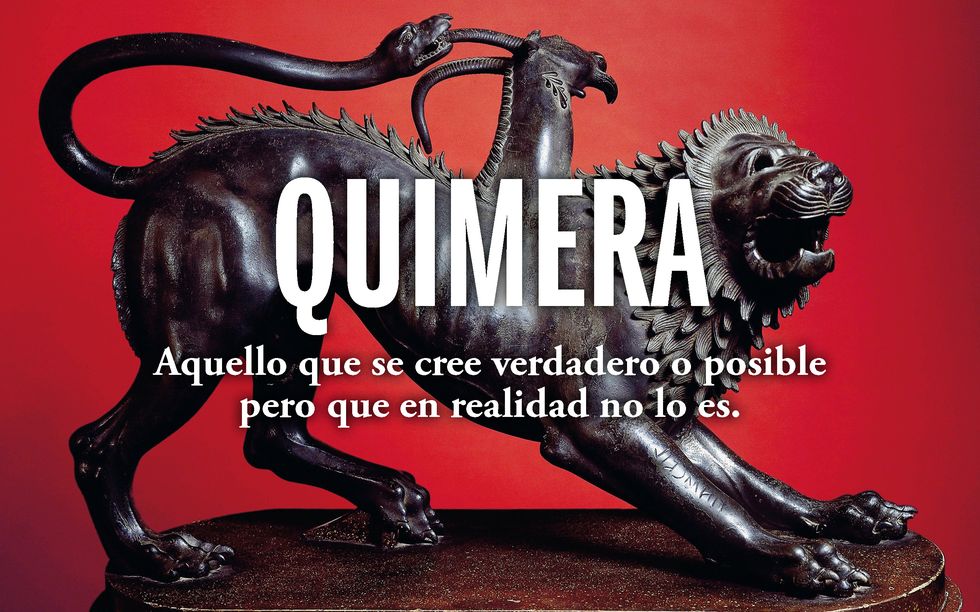

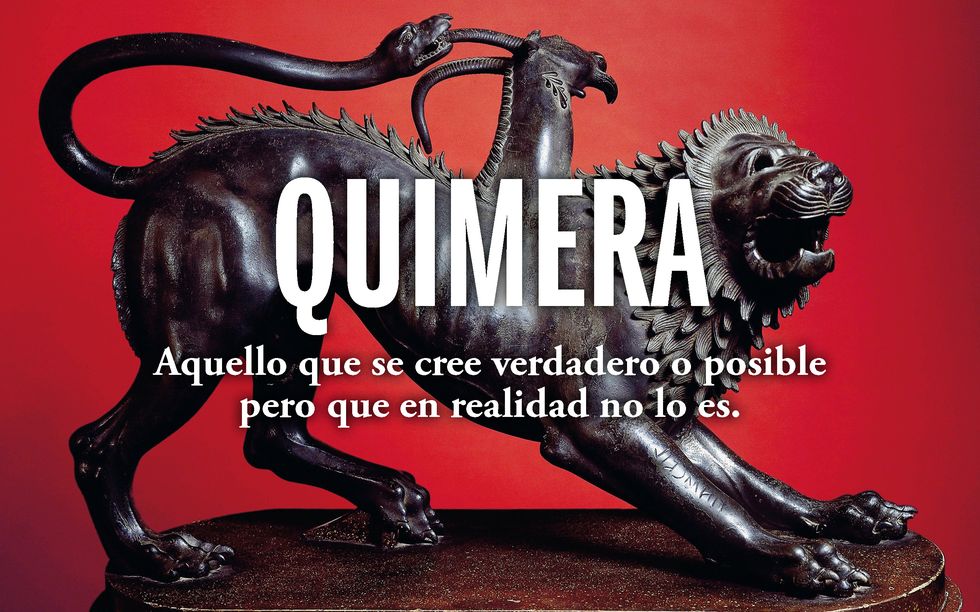

En la mitología griega, la khímaira era un monstruo con cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de dragón que vomitaba llamas. Un ser cuya existencia muchos daban por verdadera, a pesar de ser imposible de concebir un bicho así. De ahí su significado derivado, el que ahora utilizamos para referirnos a sueños o ilusiones que son producto de la imaginación, que se anhelan o persiguen pese a ser muy improbable que se realicen. Hay otra acepción de «quimera», una persona que sufre quimerismo, una afección que tiene lugar cuando dos óvulos fecundados por diferentes espermatozoides, comparten gestación. En ocasiones uno de los cigotos absorbe al otro, así que técnicamente son dos personas en una, como es el caso de la cantante y modelo Taylor Muhl.

Parece ser que el origen de la palabra viene de «resquemo», que es como se llamaba el sabor y olor desagradables de los alimentos requemados al fuego. Pero tiene analogía con «escozor», o al menos así me lo parece a mí. Cuando sientes resquemor más que dolor, lo que notas es que algo –una situación, una palabra, un reproche– te escuece como cuando te echas alcohol en una herida.

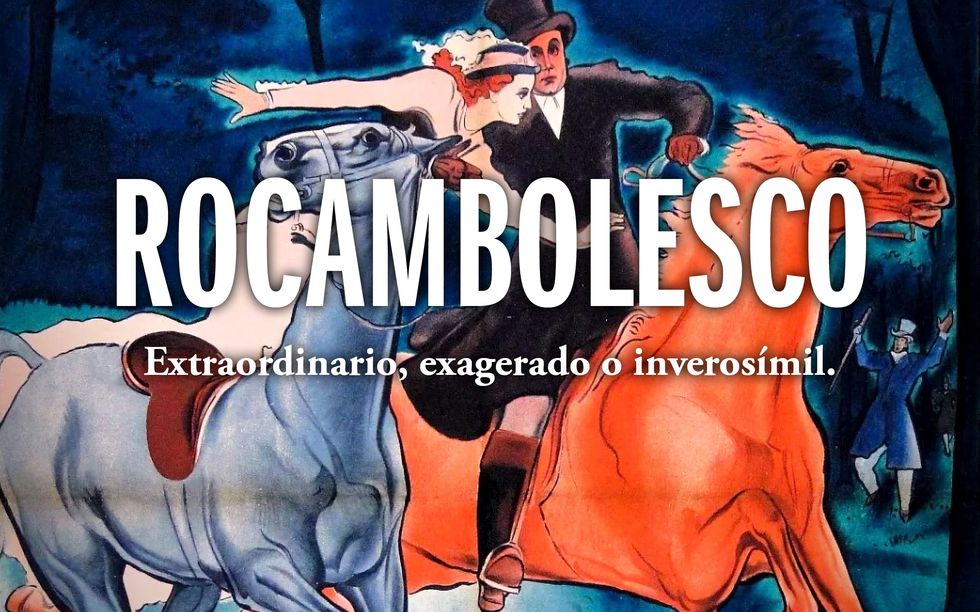

Extraordinario, exagerado o inverosímil.Es un término que tiene su origen en el personaje literario de Rocambole, el aventurero ladrón, caballeroso e ingenioso, creado por Pierre Alexis Ponson du Terrail en 1857. Fue protagonista de novelas que tuvieron mucho éxito, de un género que está entre la novela gótica y el folletín. Rocambole se anticipó al héroe de ficción moderno e influyó en personajes posteriores como Arsenio Lupin o Fantômas.

Fue el escritor Miguel de Unamuno quien planteó la necesidad de acuñar un término equivalente a la palabra «fraternal» (derivado del latín frater, hermano) para referirse a la hermandad femenina: «[..] «Fraternal» y «fraternidad» vienen de frater, «hermano», y Antígona era soror, hermana. Y convendría acaso hablar de «sororidad» y de «sororal»».

La palabra no fue reconocida por la Real Academia Española hasta 2018, aunque sí recogía algunos otros derivados como «sor» (tratamiento que se da a una integrante de una orden religiosa), «sóror» (referido a dichas religiosas) o «sororal» (de hermana).

Proviene del latín susurrus, que significa «murmullo sordo». Un vocablo que lleva una reduplicación intensificadora, como sus sinónimos «bisbiseo» y «cuchicheo» que me gustan tanto o más que «susurro». Estas dos palabras son más sonoras y yo las relaciono con hablar en voz baja para que otros no te oigan, lo que les otorga una atmósfera conspiratoria no carente de atractivo. Por otro lado, «susurro» es más poético, si se cuchichean secretos o se bisbisean agravios, lo que se susurra son siempre palabras de amor, ¿no? Por extensión, tiene un significado también lleno de lirismo. Es el ruido sordo y suave que producen de forma natural ciertas cosas, como una corriente de agua o el viento. El susurro de las olas o de la brisa al rozar la copa de los árboles.

Si tiemes cierta edad, esta palabra tiene reminiscencias de una infancia con tebeos de Bruguera. «La familia Trapisonda, un grupito que es la monda» fue una serie de Francisco Ibáñez que narraba con humor las desventuras de una familia media durante la posguerra. El nombre les iba que ni pintado, porque el significado más habitual de «trapisonda» es «bulla o riña a voces» y la familia siempre está aguantando las broncas de Pancracio, el padre, un tipo un pelín amargado. También significa «embrollo», lo que le va al pelo porque la familia se mete en unos cuantos. Pero «Trapisonda» tiene también un significado más bonito, relacionado con el mar, es un sonido, que se oye desde lejos, producido por olas pequeñas que se cruzan en diversos sentidos. Proviene de la ciudad turca de Trebisonda, aunque la RAE plantea que puede provenir de «trapa», «ruido de pies, vocería grande».

Nos cuenta el escritor romano Plinio el Viejo que hace unos 2500 años los artistas griegos Zeuxis y Parrasio compitieron para ver cuál era el mejor. El primero pintó unas uvas tan reales que unos pájaros trataron de comérselas. Su contrincante presentó un cuadro de una cortina que hizo creer a Zeuxis que era real, y le pidió a Parrasio que la corriera para poder ver su trabajo.

Trampantojo viene de «trampa ante ojo». Plinio, en latín, lo llamaría oculorum fallatia, que es aún más bonito.

Es la que arman los de fuera cuando llegan a Madrid, chulona mía.

En latín, que siempre suena mejor, se decía Tumultuantium strepitus.

Proviene del latín vorago, voraginis, que significa «remolino» o «abismo», que a su vez deriva del verbo vorare, que significa «tragar» y dio origen a palabras como «devorar» o «voraz». Por tanto, la vorágine es aquello que se lo traga todo.

La gracia de esta palabra está en su sonoridad, proviene del árabe safunnárya, y este del griego. Pero en nuestro propio país recibe muchos nombres distintos: pastanaga en catalán, proveniente del latín pastinaca. Carlota, en Valencia y Murcia, tiene un origen latino y deriva de la palabra «carrota», procedente de una palabra griega cuyo significado es «quemar».

Me gusta mucho la entrada de María Moliner: «Muchacho que viste todavía, impropiamente, de niño o hace otras cosas propias de niño. Muchacho necio». La RAE señala que viene de zangolotear, que a su vez proviene de la onomatopeyazangl, del balanceo. Significa «Mover continua y violentamente algo o moverse de una parte a otra sin concierto ni propósito». Me gusta esta palabra, es sonora, divertida, bastante más amable que «zángano» que, según explica Joan Corominas, en su Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana: «Los derivados de «zángano», además de la noción de la holgazanería e inepcia propias de este insecto, expresan la visión de sus patas largas». De entre esos derivados destaca «zangolotino»:»Niño zangolotino. Muchacho piernilargo que quiere pasar por niño».

Proviene de «zas» y «candil», por designar originalmente un golpe repentino en alusión a la acción de apagar el candil echándolo a tierra cuando había bronca. Hay quien lo atribuye a los ladrones que, al entrar en casas ajenas, tiraban el candil al suelo para que la oscuridad les permitiera servirse a su antojo.